客から理不尽な要求や暴言などを受けるカスタマーハラスメント(カスハラ)の防止をめざす条例が各地で成立しており、4月1日には全国で初めて、北海道、東京都、群馬県、同県 嬬恋

村、三重県桑名市で施行されました。ほかにも、愛知県、和歌山県、長野県松本市なども条例の制定を目指しています。

働く人の心身に深刻な影響を及ぼすカスハラが社会問題化していることが背景にありますが、このうち三重県桑名市を除く4自治体はカスハラをした人物への罰則や氏名公表などの措置は設けていません。カスハラは行為が幅広く、定義をあてはめることが難しいことなどが理由ですが、具体的にカスハラをどう防ぐかが課題となっています。

関連リンク: https://www.yomiuri.co.jp/national/20250406-OYT1T50031

今回はカスハラの概要と一般的なカスハラ対策の問題点、カスハラに発展しない秘訣を紹介します。

そもそもカスハラとは何か

カスハラとはカスタマーハラスメントの略で、いわゆる不当クレーム(要求内容や要求の手段・態様が不当なもの)や嫌がらせのことです。

※厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」によれば、カスタマーハラスメントとは「顧客などからのクレーム・言動のうち、要求の内容の妥当性に照らして、要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」と定義されます。

【代表的なカスハラの例】

・従業員に対して暴力をふるう、暴言、罵声を浴びせる

・店舗に来て大声で怒鳴りながらクレームを言う

・些細なミスについて、「いますぐ来い」などと呼び出す

・男性顧客が女性従業員にセクハラまがいの言動をする

・土下座を求める

・ネットに書くといって脅す

・担当者を解雇しろと会社に要求する

・合理的な理由なく金品を要求する

・不合理な特別待遇を要求する

・電話で1時間以上拘束する

カスタマーハラスメントと企業の責任

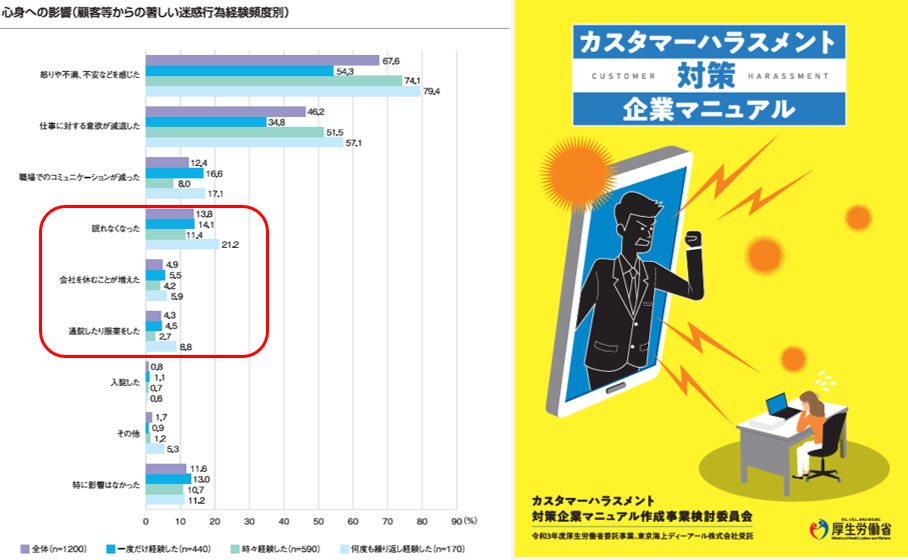

厚生労働省の企業調査(2020年10月)によれば、カスタマーハラスメントの発生が近年増加傾向にあり、パワハラやセクハラに次ぐ第3位の社会問題となっており、被害を受けた企業の割合は19.5%に上ります。何度も繰り返し経験した労働者は「眠れなくなった」(21.2%)、「通院したり服薬した」(8.8%)の回答も見られ深刻です。

この問題は行政にも及んでおり、全日本自治団体労働組合調査(2020年10月)によれば、約4分の3の職場でカスタマーハラスメントが発生しています。

企業および事業主として適切な対応をしていない場合、被害を受けた従業員から責任を追及される可能性があります。企業には安全配慮義務の一環として、カスタマーハラスメントを防止する措置をとる法律上の義務があります。

ところが、企業等においては、どうやってカスハラ対策をしたらよいか分からず、多くが対症療法や表面的な対応に留まり、根本的な解決策が求められています。

出典: 2022年2月厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」より

でも、それは本当に悪質なカスハラですか?

カスハラ対策として一般的にとられるのは、大まかに分けると以下のとおりです。

①クレーム対応(現場判断orマニュアル)

②事実確認の上、正当クレーム・不当クレームの判断

③不当クレーム(カスハラ)の場合、法的措置を含め組織的な対応

ただ、この対応では問題があります。

というのも、クレームには2種類あります。「感情的なもの」と「金銭の要求を目的とするもの」です。前者には、謝罪や問題解決を求める心情、不平等さへの不快感、正義感に基づくもの、などがあります。後者は、正当な損害賠償、または脅迫などにより金銭の要求を目的とするものです。

ところが、クレームの本質を理解せずカスハラを前提とした対応を行うことで、①クレーム対応の段階で、クレームをカスハラ化している可能性があります。

あなたがクレームをカスハラにしているかも?

実は、カスハラのほとんどは「感情的なもの」がこじれたものです。

クレーム・カスハラ対応は、お客様に寄り添う姿勢が大事で、あなたの想いが全て身振り・声のトーンといった「非言語」でお客様に伝わります。一見、不当な要求目的の悪質なカスハラに見えても、感情的なもの(不安や恐れ)である可能性があります。怖い、面倒だという先入観があれば非言語でお客様に伝わり、こじれてカスハラ化するのです。

カスハラに発展しない秘訣

最初のクレームを受けた段階で、先入観なくお客様に寄り添いながら解決することで、カスハラのほとんどが解消されます。つまり、カスハラを予防することが大切です。

そのためには、クレーム・カスハラの本質を知り、その解決の土台となる「心構え」、お客様の感情に寄り添う「ヒアリングと承認」、実質的な問題解決を図る「できないことをはっきり伝える交渉術」を学ぶことが重要です。そして、ディスコミュニケーションが起こる脳の仕組みを理解し、質問力や一貫性、交渉力を磨くことで3分で相手を笑顔にかえることができます。

もっとも、金銭や利益が目的の悪質なクレーマーについては、法的措置も視野に入れた毅然とした対応や、必用に応じて録音が必要です。

まとめ

カスハラとは不当クレームや嫌がらせです。企業には安全配慮義務の一環として、カスタマーハラスメントを防止する措置をとる法律上の義務があります。

しかしながら、カスハラ対策の本質を理解しなければ、誤った対応によりクレームがカスハラ化し、余計な時間をその対策にかけることになります。クレーム対応の時間を大幅に削減し、組織としての生産性を向上させ、大切な従業員も守るためにも、マニュアルの見直しや研修等を行うことが大切です。

※弊社では、マニュアルの見直しや独自メソッドのVRを使ったクレーム交渉力研修も行っております。クレーム・カスハラでお悩みの方は、下記お問い合わせフォームよりお気軽にお問合せください。

https://mentai-thunder.com/contact/

次回はクレームの本質について詳しく説明します。

めんたいバースロゴ-2.png?1768468154)

この記事へのコメントはありません。